1 Daktyloskopie

2 Handschriftenanalyse

3 Linguistik

4 Gesichtserkennung

5 Überblick

In der Forensik spielen die Humanwissenschaften neben den Medizinwissenschaften eine bedeutende Rolle. Auch findest du in den beiden Bereichen mannigfaltige Berührungspunkte und Überschneidungen. Dies macht es dir vielleicht manchmal etwas schwierig, eine genaue Zuordnung der vielfältigen Wissensgebiete zu den passenden Wissenschaftsbereichen vorzunehmen. Zumal unterschiedliche Zuordnungssysteme benutzt werden. In unserem Forensik - Kurs bleiben wir durchgängig in der Systematik, die in dem Kurs "Grundlagen der Forensik" beschrieben ist. Es ist daher sinnvoll, wenn du zunächst durch "Grundlagen der Forensik" einen ersten Überblick über die Systematik der Forensik und die vielfältigen Wissensgebiete, die von forensischer Bedeutung sind, gebildet hast.

Demnach zählen zu den forensischen Humanwissenschaften die vier Fachbereiche

Daktyloskopie

Handschriftenanalyse

Linguistik / Stimmanalyse

Gesichtserkennung

Die Einführung in die forensischen Humanwissenschaften soll dich mit diesen Fachbereichen und ihren Erkenntnissen für spezielle Fragestellungen im forensischen Kontext vertraut machen. In einem forensischen Arbeitsfeld steht immer die Unterstützung bei der Lösung kriminalistischer Fragestellungen und der Beitrag zur Erkenntnisgewinnung des Gerichts im Vordergrund. Der Einführungskurs "forensische Humanwissenschaften" wird ergänzt durch Artikel, die die Fachbereiche umfassend und anhand exemplarischer Kriminalfälle näher beleuchten. Der Kurs dauert circa 20 Minuten.

Man praying

6 Daktyloskopie

Die Daktyloskopie ist ein kriminalistisches Verfahren zur Personenidentifizierung anhand der Papillarleistenabbilder (auch Papillarlinien genannt) von Fingern, Handflächen und in seltenen Fällen auch von Fußsohlen. Je nach Untersuchungsmaterial unterscheidet man zwischen der Zehnfingerabdruck- und der Spurendaktyloskopie. Für eine Identifizierung (auch für Leichenidentifizierungen) werden vor allem das Muster der Papillarleisten (man unterscheidet zwischen Wirbel-, Schleifen- und Bogenmuster) und die anatomischen Merkmale (auch Minutien oder Identifizierungspunkte genannt) herangezogen. In Spur- und Vergleichsmaterial müssen die vorhandenen Informationen übereinstimmen.

Fingerabdruck

Weitere Kriterien, die die Sachverständigen für ihre Gutachten heranziehen können, sind Abbildungen von Furchen und Falten, von Schweißporen oder auch die Form der Randkantenverläufe der einzelnen Papillarlinien. Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Spuren- und der Zehnfingerdaktyloskopie besteht in der Qualität des Untersuchungsmaterials: Während für letztere in der Regel die Abdrücke aller Finger der betreffenden Person zur Verfügung stehen, die mithilfe von Druckerschwärze oder mittels Fingerabdruckscanner aufgenommen worden sind, müssen sich die Spurendaktyloskopen zumeist mit einem Fragment eines Finger- oder Handflächenabdruckes begnügen. Die Anforderungen an die Bearbeitenden, diese Hinterlassenschaft des Täters oder der Täterin zu entziffern, sind entsprechend hoch.

Das Bild zeigt ein Transmissionselektronenmikroskop. Die genaue Arbeitsweise dieses Geräts kannst du unter der unten angeführten Quelle nachvollziehen.

Das Fingerabdruckverfahren ist das älteste aller biometrischen Verfahren. Schon im Jahre 1858 kam Sir William James Herschel (1833–1917), britischer Kolonialbeamter in Indien, auf die Idee, Personen anhand ihrer Fingerabdrücke zu unterscheiden.

7 Handschriftenanalyse

Die Forensische Schriftuntersuchung oder Handschriftenanalyse ist die Untersuchung der physischen Eigenschaften und Muster einer Handschrift. Die Schriftanalytiker versuchen anhand dieser Eigenheiten, den Urheber einer in Frage stehenden Handschrift zu identifizieren. In der forensischen Wissenschaft dient die Untersuchung und Prüfung der Dokumente in erster Linie dazu, ein verdächtiges oder fragwürdiges Dokument mit wissenschaftlichen Verfahren und Methoden zu bewerten. Dadurch sollen Änderungen, die Besitzkette, die Beschädigung des Dokuments, Fälschung, Herkunft, Echtheit oder andere Fragen nachgewiesen werden können.

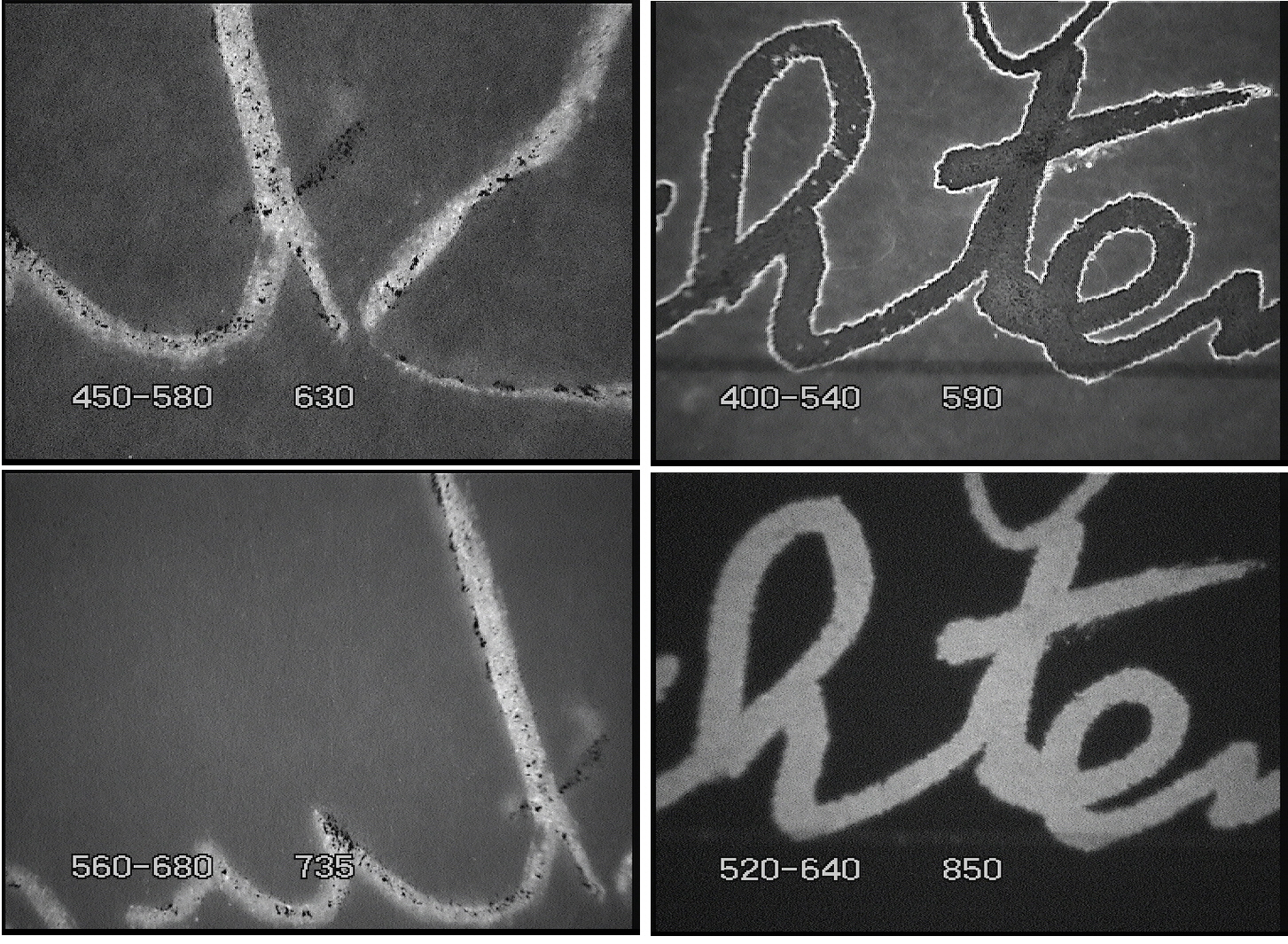

Die Handschriftenanalyse startet mit einer zerstörungsfreien physikalisch-technischen Untersuchung. Hierbei wird geprüft, ob sich irgendwelche Spuren feststellen lassen, die auf eine Fälschung oder eine Verfälschung des zu prüfenden Dokumentes X hindeuten. In der folgenden schriftvergleichenden Befunderhebung wird eine fragliche Schrift X mit einer Reihe von Vergleichsschriften V eines Schreibers verglichen. Dazu werden Schriftmerkmale erhoben und beobachtbare Befunde registriert. Nach der Befunderhebung folgt eine Befundbewertung. Bei der Befundbewertung wird gefragt, auf welche Weise eine fragliche Schreibleistung X entstanden sein kann. Dazu werden Hypothesen gebildet. Hypothesen sind Möglichkeiten, auf welche Weise die Handschrift X entstanden sein könnte.

Fluoreszenzuntersuchungen: links Pausspuren, rechts Auswanderung von Bestandteilen des Schreibmittels

Schriftsachverständige erstellen forensische Schriftgutachten. Ein Sachverständigengutachten ist ein Beweismittel vor Gericht: "Allerdings sollen Untersuchungen in den USA gezeigt haben, dass zwar US-Experten bei der Einschätzung der Häufigkeit von Merkmalen in Handschriftproben besser waren als ihre Kollegen aus anderen Teilen der Welt. Dennoch war nach diesen Untersuchungen die Gesamtfehlerquote selbst für die Experten so hoch, dass in Frage gestellt werden sollte, ob ihre Einschätzungen für die Präsentation vor Gericht ausreichend vertrauenswürdig seien."

Wissenschaftler schlagen daher insgesamt einen vorsichtigeren Ansatz vor, bevor die Verwendung von Wahrscheinlichkeiten aufgrund von Erfahrungswerten für forensische Zwecke in der Zukunft befürwortet wird. Gleichwohl können forensische Handschriftenanalysen entscheidende Ermittlungshinweise geben und zu belastbaren Indizien führen.

8 Linguistik / Stimmanalyse

Das Sachgebiet forensische Linguistik ist ein Teilgebiet der „Angewandten Linguistik/Sprachwissenschaft“. In Kriminalfällen, in denen etwas Sprachliches zur Ermittlung des Tatherganges und zur Wahrheitsfindung dient, kommen die Linguistik und die Stimmanalyse zum Einsatz. Beispielsweise bei folgenden Straftaten:

Erpressung

Entführung

Geiselnahme

Terroranschläge

anonyme Bedrohung

Verleumdung und üble Nachrede

Romance Scamming oder Love-Scamming

Business-Mobbing

Insbesondere die Identifikation von Sprechern durch Stimmanalysen, aber auch die Autorzuordnung von Texten, wie beispielsweise Erpresserbriefe, Bekennerbriefe und Geständnisse zählen zu den speziellen Aufgaben in diesem wissenschaftlichen Zweig.

Real-time MRI of speech production at a temporal resolution of 33 m

Im weiteren Sinne untersucht die forensische Linguistik auch Themen wie die Verständlichkeit von Gesetzestexten und die Sprache vor Gericht. Die forensische Sprechererkennung und Tonträgerauswertung wird nicht isoliert in Deutschland angewendet, sondern ist Teil eines internationalen Netzwerkes von Aktivitäten. Wichtige Berufs- und Forschungsorganisationen sind die „International Association for Forensic Phonetics and Acoustics„, „International Association of Forensic Linguists„ und ENFSI (European Network of Forensic Science). In diesem wissenschaftlichen Verbund werden u.a. auch Richtlinien über ethisch korrektes und wissenschaftlich hochwertiges Verhalten als (forensischer) Sachverständiger für dieses Fachgebiet erarbeitet.

Quellen: Forensische Sprechererkennung und Tonträgerauswertung in Praxis und Forschung (kriminalpolizei.de); Centre for Forensic Linguistics; Forensische Linguistik – Wikipedia; http://www.biomednmr.mpg.de/; https://thormann-forensische-linguistik.de, Romance Scam – Wikipedia; IAFPA – The International Association for Forensic Phonetics and Acoustics; International Association of Forensic Linguists – The International Association of Forensic Linguists (IAFL); ENFSI

9 Gesichtserkennung

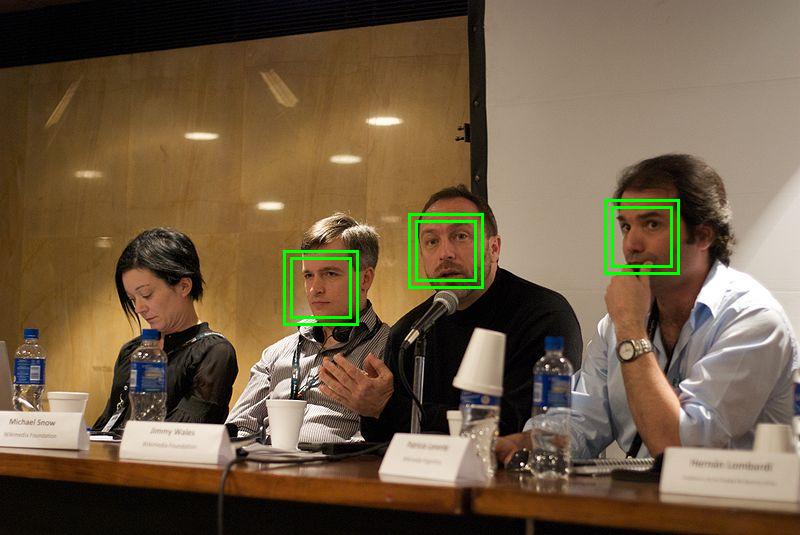

Bei der Gesichtserkennung handelt es sich grundsätzlich um eine Analyse von Ausprägungen sichtbarer Merkmale im Bereich des frontalen menschlichen Kopfes. Derartige Vergleiche beruhen auf dem Grundsatz der Individualität, der besagt, dass alle Menschen in ihrem äußeren Erscheinungsbild verschieden und somit auch voneinander unterscheidbar sind. Jeder Mensch besitzt Merkmale, die ihm eine Einmaligkeit verleihen. Dies trifft im Übrigen auch auf eineiige Zwillinge zu. Diese Einmaligkeit resultiert aus der geometrischen Anordnung einzelner Gesichtsteile und den mit den Augen erfassbaren Eigenheiten der Oberfläche. Man unterscheidet zwischen der Lokalisation eines Gesichts im Bild und der Zuordnung des Gesichts zu einer bestimmten Person. Im ersten Fall wird geprüft, ob und wo ein Gesicht zu sehen ist, im zweiten, um wen es sich handelt. Aufgrund dieser wissenschaftlichen Annahmen wurden die polizeilichen Lichtbildsammlungen aufgebaut. Diese "dreiteiligen Lichtbildaufnahmen", eine Frontal- und zwei Seitenansichten der erkennungsdienstlich behandelten Personen, bilden neben den Fingerabdrucksammlungen das Gerüst polizeilicher Identifizierungsverfahren.

Mit der Identifizierung von Personen anhand von Bildern sind speziell qualifiziertes Personal, die sogenannten Sachverständigen für Lichtbildvergleiche sowie Lichtbildexpertinnen und -experten, betraut. Sie treffen Aussagen über mögliche Personenidentitäten bzw. schließen Personenidentitäten aus. Die dazu notwendige forensische Spezialausbildung dauert zum Beispiel im Bundeskriminalamt für Lichtbildexpertinnen und -experten 11 Wochen und für Sachverständige rund 4 Jahre. Seit 2008 nutzt das Bundeskriminalamt ein elektronisches System der Gesichtserkennung (GES) zur Identifizierung unbekannter Täter*Innen. Bei einer Recherche im GES wird qualitativ und perspektivisch geeignetes Bildmaterial eines unbekannten Täters mit den im Informationssystem der Polizei (INPOL) erfassten Lichtbildern von Straftätern verglichen.

In technischem Zusammenhang ist zählt die Gesichtserkennung zu den biometrischen Verfahren, auch in der Verwendung als biometrische Entsperrungsmethode, welche mit Kamerasystemen in kürzester Zeit den Nutzer anhand dessen Gesichtsmerkmalen erkennt. Hierfür werden häufig sogenannte Punkte fokussiert, an denen die Geometrie eines Gesichts gemessen und registriert wird.

Facial Recognition Technology

Derartige "Facial Recognition Technology" wird sicherheitstechnisch, kriminalistisch und forensisch zur Identifikation oder Authentifizierung natürlicher Personen. Biometrische Erkennungsmethoden begegnen dir alltäglich, beispielsweise zum Entsperren deines Smartphones. Auch die Videoüberwachung auf Bahnhöfen und unfallträchtigen Straßenabschnitten begleitet dich überall. Aufgrund der starken Eingriffe in die private Sphäre ist diese Technologie in besonderem Maße stets kritisch zu hinterfragen und bedarf einer strengen Kontrolle aus datenschutzrechtlicher Sicht.

Quellen: Von Jimmy answering questions.jpg: Wikimania2009 Beatrice Murchderivative work: Sylenius (Diskussion) - Jimmy answering questions.jpg, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11309460; BKA - Gesichtserkennung; Facial Recognition Technology: Ensuring Transparency in Government Use — FBI; Gesichtserkennung: Wie sicher ist dieses Verfahren? | NETZWELT; Gesichtserkennung – Wikipedia