1 Übersicht

Inhalt des Kurses

Auf den folgenden Seiten kannst du dich über die Wahl zum Deutschen Bundestag informieren. Zunächst geht es um grundsätzliche Regelungen des Wahlrechts und um die Besonderheiten der Bundestagswahl. Danach wird erklärt, wie es nach dem Wahlsonntag weiter geht und was geschehen muss, bis eine neue Regierung gebildet wird.

Abb. 1 U-Bahn-Station Bundestag

Hinweise

Bei einigen Aufgaben sollst du die Kommentarfunktion nutzen. Dafür brauchst du ein Benutzerkonto auf Serlo. Dies erstellst du, indem du oben rechts auf Registrieren klickst.

Bei einigen Aufgaben sollst du dir Videos ansehen. Wenn ihr das in der Schule macht, brauchst du dafür Kopfhörer.

Bei einigen Aufgaben sollst du dir Informationen auf anderen Seiten suchen. Wenn du die Links in einem neuen Tab öffnest, kannst du einfach zwischen dem Serlo-Kurs und der anderen Seite hin- und herspringen.

Vorkenntnisse

Es sind keine Vorkenntnisse notwendig.

Kursdauer

Der gesamte Kurs dauert ca. 2 Stunden.

2 Allgemeine Informationen

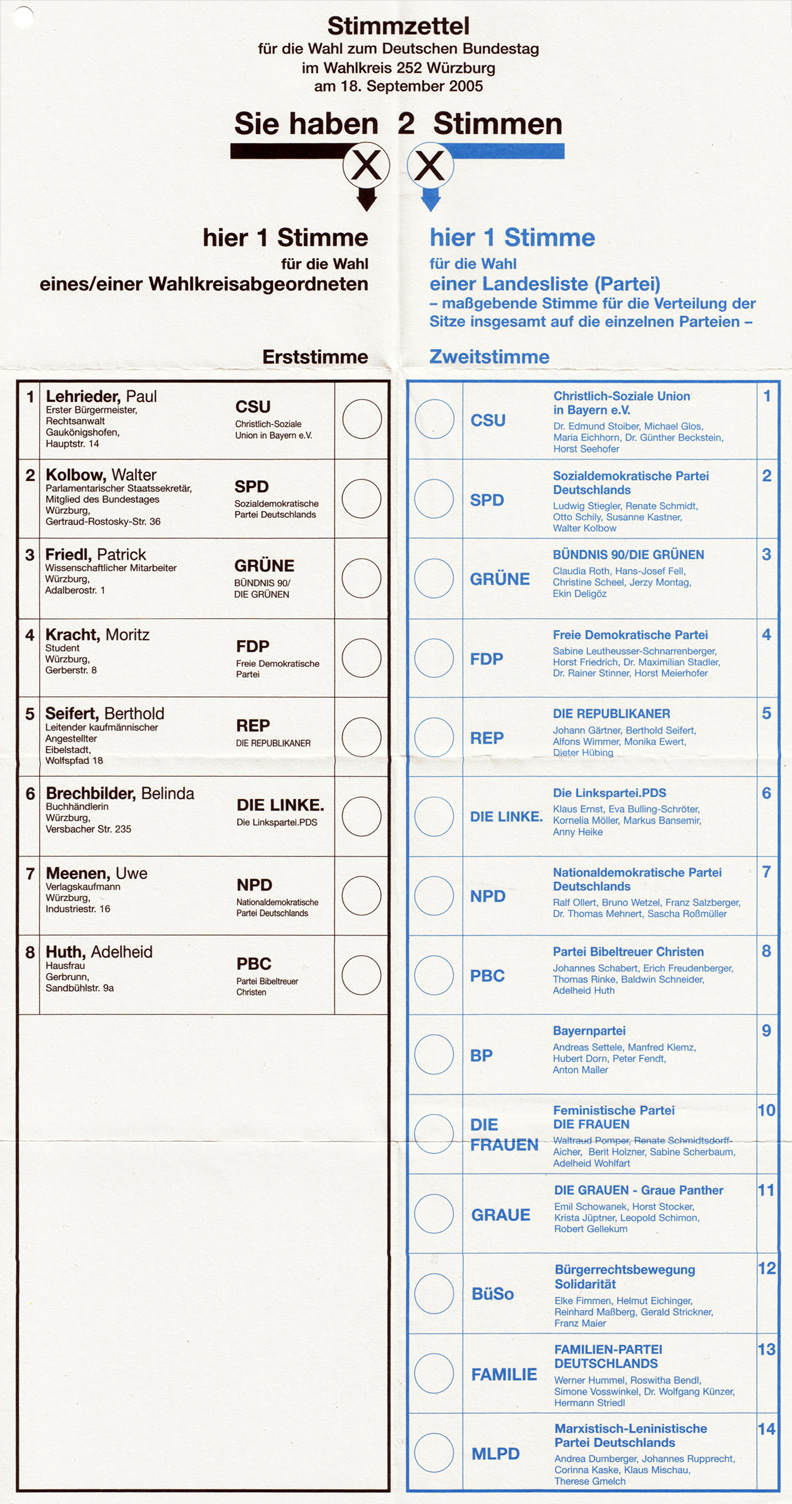

Die Wahl zum Deutschen Bundestag findet in der Regel alle vier Jahre statt. Jeder Wähler hat zwei Stimmen. Mit der Erststimme werden Personen gewählt, die Zweitstimme entscheidet über das prozentuale Verhältnis der Parteien im Bundestag. Es ist zulässig, die Erststimme einer Kandidatin/ einem Kandidaten einer anderen Partei zu geben, als man mit der Zweitstimme wählt (Stimmensplitting). Zudem kann man auch nur eine der beiden Stimmen abgeben. Wahlberechtigt sind alle deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ab 18 Jahren.

Abb. 2 Reichstagsgiebel

3 Die Macht des Volkes

Das Wahlrecht ist im Grundgesetz-Artikel 20, Absatz 2 festgelegt. Dort heißt es: "Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt." Die Ewigkeitsklausel schützt diesen Artikel und sichert damit die Demokratie davor, sich durch die Wahl antidemokratischer Parteien selbst abzuschaffen.

Abb. 3 Demokratie Diktatur

Aufgabe

Laden

4 Sich informieren

Wenn man wählen geht, sollte man sich vorher informieren, für welche politischen Vorhaben die Parteien stehen und welche Meinungen Parteien bzw. KandidatInnen zu wichtigen Themen haben. Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Medien wie Zeitung und Fernsehen berichten über den Wahlkampf und die Vorhaben der Parteien. Man kann sich in den Parteiprogrammen über die grundlegenden Ansichten der Parteien informieren. In den Wahlprogrammen geht es um konkrete Pläne für die nächsten vier Jahre. Eine Entscheidungshilfe kann der Wahl-o-mat der Bundeszentrale für politische Bildung sein.

Abb. 4 Zeitungen

Neben dem Wahl-o-mat gibt es zahlreiche weitere Seiten, die bei der Wahlentscheidung hilfreich sein können. Diese werden in dem folgenden Artikel vorgestellt. Auch die Bundeszentrale für politische Bildung stellt Kurzprofile aller Parteien zur Verfügung.

Aufgabe

Laden

5 Die Erststimme

Mit der Erststimme wählst du einen Direktkandidaten/ eine Direktkandidatin für deinen Wahlkreis. Dieser Kandidat/ dies Kandidatin gehört in der Regel einer Partei an, kann aber auch parteilos kandidieren. Für den Wahlsieg reicht hier die einfache Mehrheit - der Kandidat/ die Kandidatin mit den meisten Stimmen zieht in den Bundestag ein.

Die nebenstehende Grafik zeigt, welche Partei bei der Bundestagswahl 2013 welche Wahlkreise direkt gewonnen hat. Blau steht für CDU/CSU, rot für die SPD und violett für die LINKE. Nur wenige Wahlkreise wurden von anderen Parteien gewonnen. Diese sind weiß markiert. Je heller die Farbe ist, desto geringer ist der Abstand zum zweitplatzierten Kandidaten/ zur zweitplatzierten Kandidatin.

Abb. 5 Wahlkreise

Aufgaben

Laden

Laden

6 Die Zweitstimme

Die Zweitstimme ist für die Landesliste einer Partei. Jede Partei stellt hierzu eine Liste von Kandidatinnen und Kandidaten auf, die in dieser Reihenfolge in den Bundestag kommen, nachdem die Direktmandate vergeben sind. Die Zweitstimme ist die entscheidende Stimme für die Verteilung der Sitze im Deutschen Bundestag.

Abb. 6 Stimmzettel zur Bundestagswahl

Aufgabe

Laden

7 Video: Die Bedeutung der Zweitstimme

Das folgende Video erklärt die Bedeutung von Erst- und Zweitstimme:

8 Wahlgrundsätze

Die Abgeordneten des Bundestags werden laut Artikel 38 des Grundgesetzes in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.

Abb. 7 Wahlkabinen

Aufgabe

Laden

9 "Fun Facts"

Auf der Hallig Gröde (Schleswig-Holstein) wählten 2013 nur 9 Wahlberechtigte. Die Wahl findet im Wohnzimmer des Bürgermeisters statt.

Auch im niedersächsischen Ort Buchholz gibt es ein sehr kleines Wahllokal, den Fitnesskeller von Familie Büsing.

Bis 2006 wurden in manchen Bundesländern Wahlcomputer mit Touchscreen statt der üblichen Stimmzettel eingesetzt. Dann fand der Chaos Computer Club heraus, wie leicht diese Computer zu manipulieren waren. Das Administratorpasswort lautete "Geheim" und war offen im Quelltext zu lesen. Seitdem wird wieder überall auf herkömmliche Weise gewählt.

2017 ist es erstmals verboten, Selfies in der Wahlkabine zu machen. Damit soll die geheime Wahl gesichert werden. Die Regelung wurde nach der US-Wahl eingeführt, als der Sohn von Donald Trump seine Stimmabgabe auf Twitter postete.

Abb. 8 Hallig Gröde

10 Das Wahlergebnis

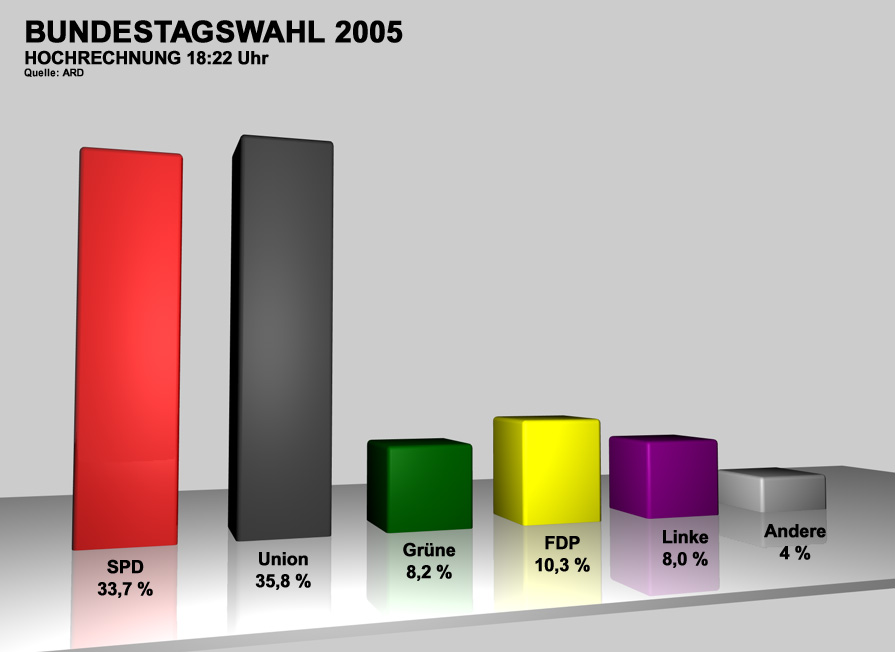

Erste Prognosen zum Wahlergebnis gibt es am Wahltag ab 18 Uhr, unmittelbar nach Schließung der Wahllokale. Im Laufe des Abends werden die Daten immer genauer, bis schließlich das amtliche Endergebnis vorliegt.

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der Parteien an den Zweitstimmen. Diese sind entscheidend für die Sitzverteilung im Bundestag. Parteien, die weniger als 5 Prozent der Zweitstimmen (Sperrklausel) erhalten haben, haben keine Abgeordneten im Bundestag. Abweichend davon bekommen Direktkandidaten ihren Sitz auf jeden Fall. Wenn mindestens 3 Direktkandidaten einer Partei ihren Wahlkreis gewinnen, entfällt die Sperrklausel für diese Partei.

Abb. 9 Hochrechnung

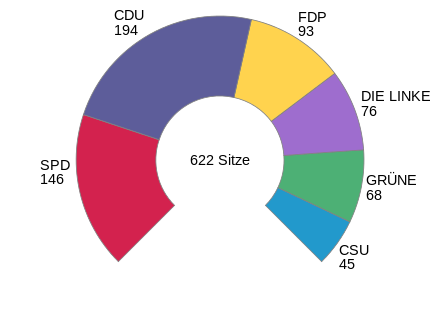

Der Bundestag hat mindestens 598 Abgeordnete. Hinzu kommen aber meist noch Überhang- und Ausgleichsmandate.

Aufgaben

Laden

Laden

11 Überhang- und Ausgleichsmandate

Gewinnt eine Partei mehr Wahlkreise direkt, als ihr nach dem Anteil der Zweitstimmen zustehen, entstehen Überhangmandate. Um zu verhindern, dass dadurch das Wahlergebnis verzerrt wird, bekommen in diesem Fall die anderen Parteien Ausgleichsmandate. Der Bundestag hat dadurch in der Regel deutlich mehr Sitze als die Mindestzahl von 598.

Abb. 10 Sitzverteilung

Aufgabe

Laden

12 Video: Überhang- und Ausgleichsmandate

Das folgende Video erklärt die Überhang- und Ausgleichsmandate:

13 Die erste Sitzung des neuen Bundestags

Die erste Sitzung des neu gewählten Bundestags wird von dem/der dienstältesten Abgeordneten, dem Alterspräsidenten/ der Alterspräsidentin eröffnet. In dieser Sitzung werden der Bundestagspräsident/ die Bundestagspräsidentin und das Bundestagspräsidium gewählt. Außerdem findet die Wahl des Bundeskanzlers/ der Bundeskanzlerin statt, wenn sich bis dahin eine Koalition gebildet hat. Wenn dies nicht der Fall ist, wird der/ die BundeskanzlerIn in einer späteren Sitzung gewählt.

Nach der Sitzung des Bundestags zur KanzlerInnenwahl werden der/die BundeskanzlerIn und die von ihm/ihr vorgeschlagenen Regierungsmitglieder vom Bundespräsidenten vereidigt. Nun können Regierung und Parlament mit der Arbeit beginnen.

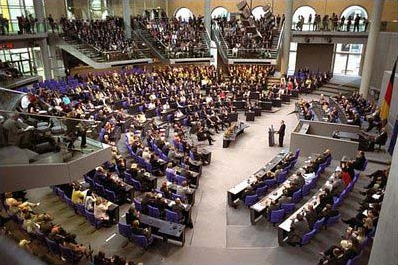

Abb. 11 Plenarsaal

Die Vertreter der Parteien schließen sich im Bundestag zu Fraktionen zusammen. Dabei bilden die Abgeordneten einer Partei in der Regel eine Fraktion. Eine Fraktion aus Abgeordneten mehrerer Parteien ist laut Geschäftsordnung des Bundestags nur zulässig für Parteien, die nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Dies ist derzeit nur bei der ausschließlich in Bayern kandidierenden CSU und der in Bayern nicht kandidierenden CDU der Fall, die eine Fraktionsgemeinschaft bilden. Abgeordnete einer Partei, die aus der Fraktion austreten, können als fraktionslose Abgeordnete dennoch weiterhin ihr Bundestagsmandat wahrnehmen.

Aufgabe

Laden

14 Koalitionsverhandlungen

In der Regel erreicht in Deutschland keine Partei mehr als 50 Prozent der Stimmen, also eine absolute Mehrheit. Diese ist aber für eine stabile Regierung nötig.

Daher sind zur Regierungsbildung Koalitionsverhandlungen nötig, bei denen sich zwei oder mehr Parteien auf eine gemeinsame Vorgehensweise in den nächsten Jahren einigen müssen. Somit können nicht alle Wahlversprechen umgesetzt werden, sondern es sind Kompromisse zwischen den Parteien erforderlich.

Kommt eine Einigung über Inhalte und Regierungsposten (BundeskanzlerIn, MinisterInnen, StaatssekretärInnen) zustande, kann die Wahl des/der BundeskanzlerIn durchgeführt werden und die Arbeit der Regierung beginnen. Gibt es keine Einigung, ist theoretisch eine Minderheitsregierung denkbar. Da dies aber schwierig ist und es bei wechselnden Mehrheiten schwer ist, bestimmte Vorhaben durchzusetzen, wird es in diesem Fall eher zu Neuwahlen kommen.

Abb. 12 Koalitionsvertrag

Aufgabe

Laden

15 Aktuelle Diskussionen

Aktuell wird in mehreren Parteien diskutiert, die Legislaturperiode, wie in den meisten Bundesländern üblich, von vier auf fünf Jahre zu verlängern, um dem Parlament mehr Zeit für die Umsetzung von Reformen zu geben. Gleichzeitig soll der Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin maximal 10 Jahre im Amt bleiben dürfen. Ob diese Vorhaben umgesetzt werden, wird der nächste Bundestag entscheiden. Zudem soll das System der Überhang- und Ausgleichsmandate in den nächsten Jahren überprüft werden, da durch viele zusätzliche Mandate die Zahl der Abgeordneten von 598 auf mittlerweile 709 gestiegen ist. (Stand: September 2017)

Abb. 13 Bundestagsdebatte

16 Die Regierungsbildung

Wenn die Koalitionsverhandlungen erfolgreich waren, kann die Wahl des/der BundeskanzlerIn im Bundestag stattfinden. Der/die BundespräsidentIn schlägt den Namen des/der aussichtsreichsten KandinatIn vor, danach findet die Wahl ohne weitere Aussprache statt.

Für die Wahl zum/zur BundeskanzlerIn ist im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit erforderlich. Im 19. Deutschen Bundestag sind dies 355 Stimmen. Kommt diese Mehrheit nicht zustande, kann die Wahl innerhalb der folgenden zwei Wochen beliebig oft wiederholt werden, wobei stets die absolute Mehrheit nötig ist. Nach Ablauf von 14 Tagen genügt dann zur KanzlerInnenwahl die relative Mehrheit.

Nach der Wahl findet die Vereidigung des/der BundeskanzlerIn im Parlament statt. Ebenfalls werden die von der/dem BundeskanzlerIn vorgeschlagenen MinisterInnen vereidigt. Danach kann die Arbeit der neuen Regierung beginnen.

Abb. 14 Bundeskanzleramt Galerie

17 Zusammenfassung und Quellen

Zusammenfassung

Der Deutsche Bundestag wird in der Regel alle vier Jahre in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl von den volljährigen Staatsbürgern gewählt. Die für die Sitzverteilung im Bundestag entscheidende Stimme ist die Zweitstimme. Das Mitbestimmungsrecht des Volkes hat Verfassungsrang und ist unabänderlich. Das Wahlrecht enthält Bestimmungen, die die Arbeitsfähigkeit des Bundestags und die Stabilität der aus der Bundestagsmehrheit hervorgehenden Regierung sichern sollen.

Quellenangaben

Die "Fun facts" wurden der Zeitschrift Mobil 9/2017, S. 22 entnommen.

Abb. 1: U-Bahn-Station Bundestag ist frei lizensiert.

Abb. 2: Reichstagsgiebel ist lizensiert unter Mcschreck (Public Domain)- wikimedia.org, via Wikimedia Commons

Abb. 3: Demokratie Diktatur ist frei lizensiert.

Abb. 4: Zeitungen ist frei lizensiert.

Abb. 5: Wahlkreise ist lizensiert unter Wahlatlas, cc-by-sa 3.0, via Wikimedia Commons.

Abb. 6: Stimmzettel ist frei lizensiert.

Abb. 7: Wahlkabinen lizensiert unter Rogi.Official, cc-by-sa 3.0, via Wikimedia Commons.

Abb. 8: Hallig Gröde ist lizensiert unter Helfmann, cc-by-sa 3.0, via Wikimedia Commons.

Abb. 9: Hochrechnung ist frei lizensiert.

Abb. 10: Sitzverteilung ist frei lizensiert.

Abb. 11: Plenarsaal ist lizensiert unter Times, cc-by-sa 3.0, via Wikimedia Commons.

Abb. 12: Koalitionsvertrag ist lizensiert unter Martin Rulsch, cc-by-sa 4.0, via Wikimedia Commons.

Abb. 13: Bundestagsdebatte ist lizensiert unter whitehouse.gov (Public Domain)- wikimedia.org, via Wikimedia Commons.

Abb. 14: Bundeskanzleramt Galerie ist lizensiert unter Julian Herzoig, cc-by 4.0 , via Wikimedia Commons