1 Übersicht

Inhalt des Kurses

Im folgenden Kurs lernst du die Grundlagen des wissenschaftlichen Denkens. Am Ende des Kurses bist du in der Lage zu verstehen, mit welchen Methoden Wissenschaftler arbeiten und wie du diese Methoden selber anwenden kannst.

Vorkenntnisse

Du benötigst keine Vorkenntnisse

Kursdauer

Der Kurs dauert ca. 30-45 min.

2 Ein kleines Experiment

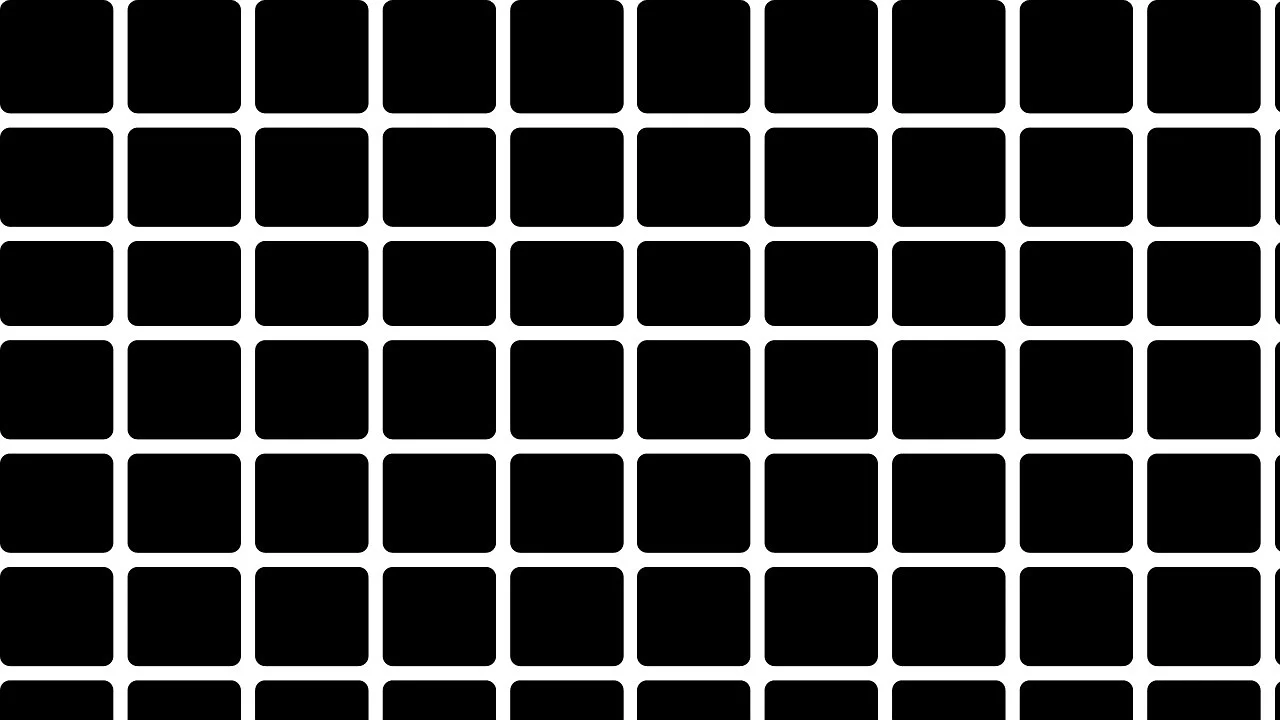

Schau dir folgende Abbildung an. Was kannst du erkennen? Du siehst zwischen den schwarzen Quadraten auf den weißen Kreuzungen überall kleine graue Flecken, nicht wahr?

Jetzt schau noch mal genau hin. Sieh dir mit deinen Augen eine weiße Kreuzung genauer an.

Faszinierend, oder? Deine Augen haben dir einen Streich gespielt. Die kleinen grauen Flecken existieren überhaupt nicht. Du hast sie dir bloß eingebildet. :) Damit hast du ein wichtige Unterscheidung für das wissenschaftliche Denken schon kennengelernt. Es gibt einen Unterschied zwischen Wahrheit und Wahrnehmung.

3 Kernprinzipien der Wissenschaft

Checkliste: Wann spricht man von Wissenschaft?

Eine wissenschaftliche Argumentation beruht auf dem Gebrauch von Vernunft. Wissenschaftler verwenden nachvollziehbare Prämissen (Annahmen) und Logik, um zu Erkenntnissen und Einsichten zu gelangen.

Wissenschaftliche Theorien zeichnen sich dadurch aus, dass sie überprüfbar und replizierbar (wiederholbar) sind.

Es gibt keine unfehlbaren Autoritäten, die im Besitz der absoluten Wahrheit sind.

Wissenschaft basiert nicht auf dem Prinzip des Mehrheitsentscheids und bzw. nicht auf der Haltung „Je mehr Menschen oder Wissenschaftler etwas sagen, desto richtiger ist die Behauptung.“

4 Wissenschaftliche Werkzeuge und Methoden

Die Observation (Die Beobachtung)

Das genaue Beobachten der Umwelt hilft dabei, wissenschaftliche Schlussfolgerungen für einen Sachverhalt zu finden.

Das Messen

Das Messen und (statistische) Auswerten von Daten ist essentiell, um basierend darauf argumentieren zu können.

Die Empirie (auf Erfahrung basierend)

Mit Wissen, das in einem langen Prozess durch geschichtliche Erfahrungen, Versuch und Irrtum in Erfahrung gebracht wurde, lässt sich wissenschaftlich argumentieren.

Das Experiment (versuchen, ausprobieren, prüfen)

Mit einem Experiment lassen sich Dinge ausprobieren und unbekannte Phänomene entdecken.

5 Die Verifikation

Begriff

Eine Theorie zu verifizieren (bewahrheiten) würde bedeuten, dass eine Theorie bewiesen wird und sie durch verschiedenen Fragestellungen angewendet und überprüft werden kann. In der Realität können Theorien kaum verifiziert werden. Vielmehr geht man davon aus, dass die Theorie stimmt, wenn es keine Gegenbeweise dafür gibt.

Beispiel

Ein Biologe findet heraus, dass sich der Stoffwechsel bei Europäern in einer bestimmten Art und Weise verhält. Jetzt vergleicht er in einer Untersuchung den Stoffwechsel von Europäern und Asiaten. Seine Hypothese (eine wissenschaftliche Vermutung) ist: „Der Stoffwechsel von Europäern und Asiaten verhält sich ähnlich.“

Findet er keine Unterschiede, ist die Theorie vorerst verifiziert. Solange niemand einen Unterschied im Stoffwechsel zwischen Europäern und Asiaten findet, ist seine Theorie gültig. Basierend darauf können anschließend auch andere wissenschaftliche Theorien ausformuliert werden, z.B., dass wir als gesamte menschliche Gattung evolutionär gesehen bis heute den Stoffwechsel einer Jäger & Sammler-Kultur beibehalten haben.

Quelle: photos-public-domain, Ersteller: anonym, CC0 Lizenz

6 Die Falsifikation

Begriff

Wissenschaft „beweist“ nicht im alltagsgebräuchlichen Sinn. Wissenschaft findet Hinweise, darauf, dass bestimmte Theorien und Naturgesetze besonders geeignet sind, um Sachverhalte zu beschreiben. Erweisen sich diese Theorien als nicht mehr haltbar, erweist sich also eine neue zweite Theorie oder das Finden eines neuen Naturgesetzes als umfassender und beschreibt Sachverhalte präziser, wird die alte Theorie verworfen oder ergänzt. Theorien können also falsifiziert werden. Werden ganze Weltbilder erschüttert kommt es zu einem sog. Paradigmenwechsel.

Beispiele

Die Theorie, dass sich die Erde im Mittelpunkt des Sonnensystems befindet, wurde durch Kopernikus falsifiziert. Die Sonne befindet sich im Mittelpunkt unseres Sonnensystems.

Die klassische Mechanik nach Newton (Naturgesetze und Kräftegesetze der Bewegung sowie Anziehung zwischen Körpern) ist für physikalische Körper heute weiterhin gültig, wurde jedoch durch die Relativitätstheorie und die Quantenmechanik im Bereich der kleinsten Teilchen ergänzt.

Einstein wies nach, dass die Zeit nicht (wie bis zum 20. Jahrhundert weithin angenommen) absolut und linear verläuft, sondern sich relativ bewegt. Die Zeit kann gedehnt und zusammengedrückt werden. Er widerlegte also die alte Theorie.

Quelle: photos-public-domain, Ersteller: anonym, CC0 Lizenz

7 Der Zweifel

Wissenschaft basiert auch auf dem Prinzip des Zweifelns. Im Wort Zweifel steckt die Zahl „zwei“. D.h. es gibt für Wissenschaftler immer die Möglichkeit neue Wege einzuschlagen und eine bestehende wissenschaftliche Theorie durch eine zweite Theorie zu ersetzen oder ergänzen. Zweifeln ist also kein Makel, sondern notwendige Vorraussetzung für kritisches und sorgfältiges Denken.

8 Konflikte zwischen dem menschlichen Geist und der Wissenschaft

Bis heute kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Menschen und der Wissenschaft. Das liegt vor allem daran, dass Menschen in der Regel nicht wissenschaftlich „denken“, sondern gerne den bestehenden „Status quo“ erhalten, sich mitunter vor Veränderungen fürchten und durch Vorurteile geprägt sind.

Man nennt Phänomene dieser Art auch kognitive Verzerrungen (“cognitive biases”).

Wenn wir uns jedoch selber kennen, uns unserer kognitiven Verzerrungen und Denkfehler bewusst sind, können wir durch das Licht der Vernunft weiterhin erfolgreich Wissenschaft betreiben. Bedenke: Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber keiner hat das Recht auf seine eigenen Fakten.

9 Perspektivisches Sehen (Abschluss)

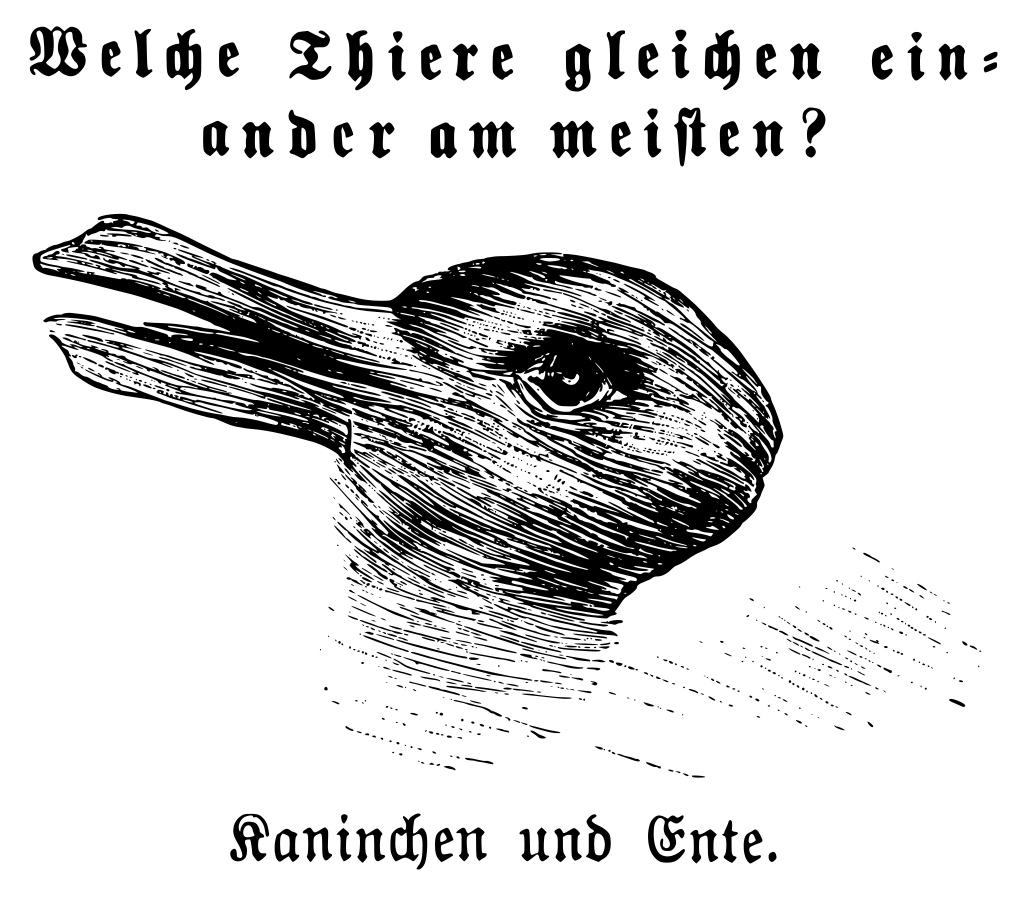

Was siehst du?

Kaninchen oder Ente?

Denke immer daran: Es gibt mehrere Möglichkeiten, um einen Sachverhalt wissenschaftlich zu beschreiben. Die Vielfalt von Perspektiven und das Akzeptieren von Ideen, die nicht im eigenen Weltbild verankert sind, fördert Toleranz und kritisches Denken. Oft können mehrere Dinge gleichzeitig richtig sein. Versuche die Position von anderen nachzuvollziehen und versuche zu verstehen, warum sie vielleicht eine andere Meinung als du selbst haben.

10 EXKURS: Hintergrundwissen und Einsichten aus der Geschichte der Wissenschaft

Wissenschaftliche Revolutionen sind in der Vergangenheit nahezu ausschließlich durch Freigeister ausgelöst worden, die mit dem bestehenden Weltbild nicht mehr zufrieden waren. Fast jede große wissenschaftliche Entdeckung wurde anfangs von den damals bestehenden wissenschaftlichen Autoritäten oder mächtigen Institutionen aufs Schärfste bekämpft und diskreditiert (für unglaubwürdig erklärt).

„Eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, daß ihre Gegner überzeugt werden und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, daß ihre Gegner allmählich aussterben und daß die heranwachsende Generation von vornherein mit der Wahrheit vertraut gemacht ist.“ (Max Planck)

/ Max Planck, Wissenschaftliche Selbstbiographie, Johann Ambrosius Barth Verlag, Leipzig, 1948, S.22

Jede Wahrheit durchläuft drei Phasen:

In der ersten wird sie verlacht,

in der zweiten wird sie wild bekämpft,

und in der dritten wird sie als Selbstverständlichkeit akzeptiert.

(frei nach Arthur Schopenhauer, auch bekannt als „Schopenhauers Treppe“)

/ Arthur Schopenhauer Die Welt als Wille und Vorstellung. Leipzig 1819. Vorrede