1 1. Das EVA-Prinzip

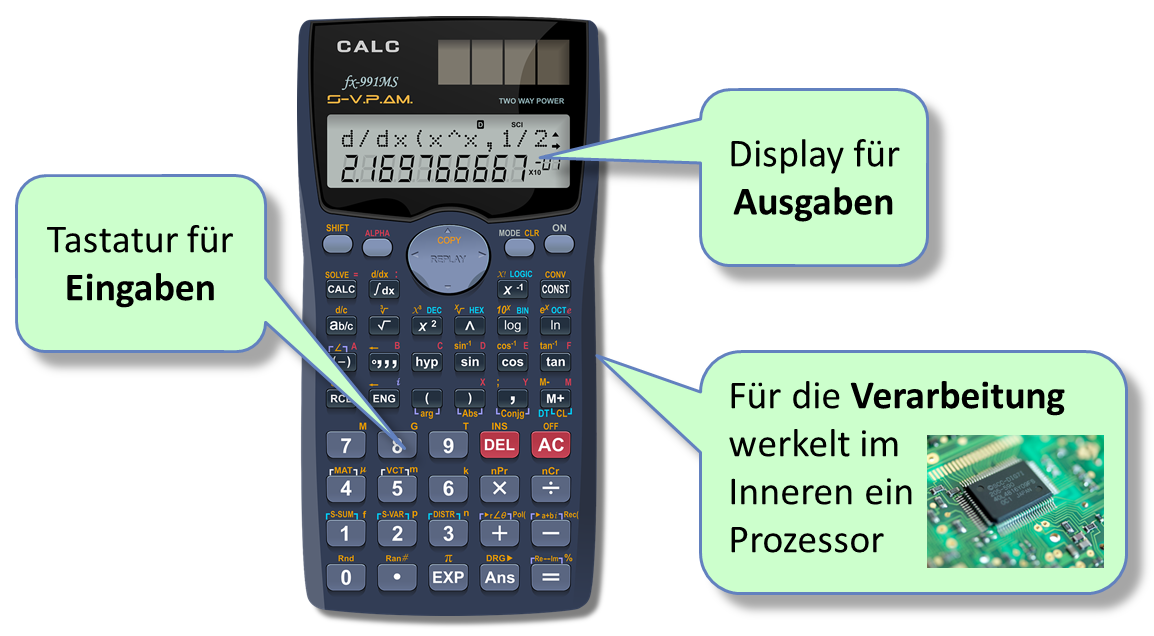

Die ersten "Rechner" (englisch: Computer), die privat angeschafft wurden, waren Taschenrechner. Im Vergleich zu einem heutigen Computer oder einem Handy ist ein Taschenrechner eine recht einfache Maschine:

Es gibt eine Tastatur für die Eingaben,

im Inneren werkelt ein Prozessor, der für die Verarbeitung der Eingaben zuständig ist,

und es gibt eine Anzeige (englisch: Display) für die Ausgabe des Ergebnissen.

2 2. Programm & Speicher

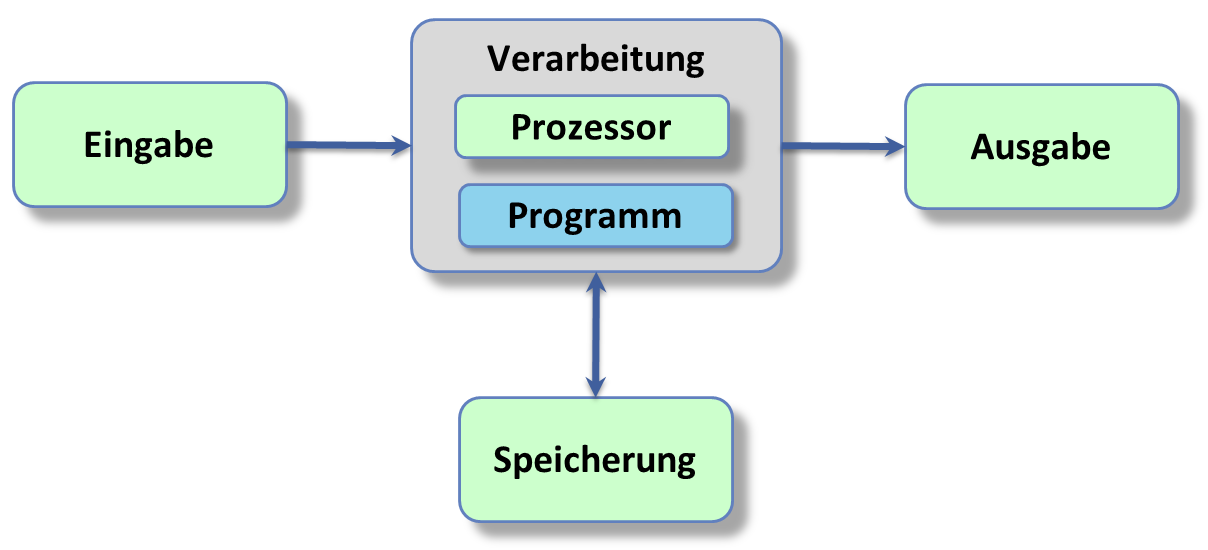

So ein Prozessor kann zwar ziemlich schnell arbeiten - er braucht aber Anweisungen wie er die Eingabe verarbeiten und was er danach ausgeben soll. Solche Anweisungen nennt man Programme. Das Programm eines Taschenrechners ist in einer sehr technischen Sprache geschrieben, die wir nicht so einfach verstehen können. Wir sprechen deswegen auch von einem Programm-Code.

Neben diesen ganz offensichtlichen Eigenschaften des Taschenrechners braucht jeder Taschenrechner auch etwas Speicherplatz, um sich Zwischenergebnisse von komplexeren Berechnungen zu merken.

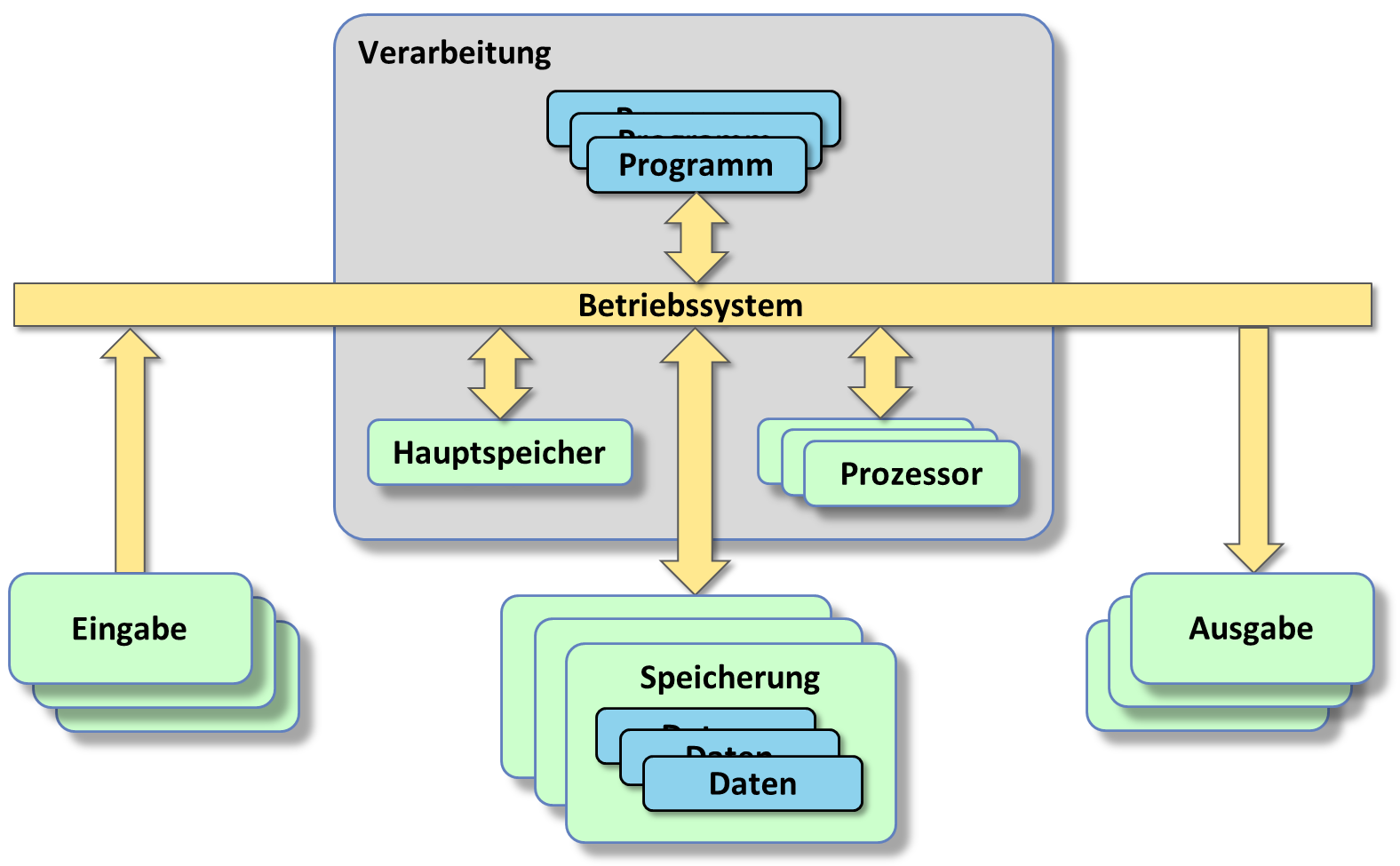

Wenn wir das Ganze jetzt etwas schematisch darstellen, entsteht folgendes Bild:

3 3. Der Taschenrechner bei der Arbeit

Um zu verstehen, wie die Komponenten eines Taschenrechners zusammenspielen, schauen wir uns mal ein Beispiel an:

Du gibt zum Beispiel (2+5)*(3+7)= über die Tastatur des Taschenrechners ein. Die Tastatur übernimmt Deine Eingaben - für mehr ist sie nicht zuständig - und schickt diese Daten weiter an die Verarbeitung.

Das Programm und der Prozessor sind für die Verarbeitung zuständig.

Das Programm übernimmt die Daten von der Eingabe und schickt sie entsprechende der notwenigen Rechenoperation zur Verarbeitung an den Prozessor:

Als erstes schickt das Programm dem Prozessor den Auftrag, (2+5) zu berechnen.

Der Prozessor rechnet und schickt das Ergebnis 7 an das Programm zurück.

Das Programm schickt dieses Zwischenergebnis zum Speicher.

Als nächstes lässt das Programm den Prozessor (3+7) berechnen.

Der Prozessor rechnet und schickt das Ergebnis 10 an das Programm zurück.

Das Programm holt sich das erste Zwischenergebnis aus dem Speicher und schickt dem Prozessor schließlich den Auftrag, 7*10 zu berechnen.

Der Prozessor rechnet und schickt das Ergebnis 70 an das Programm zurück.

Das Programm schickt dieses Ergebnis weiter an das Display.

Das Display ist nur für die Ausgabe zuständig und zeigt Ergebnisdaten an.

Obwohl das hier schon eine Menge Schritte sind, ist der ganze Prozess in Wirklichkeit deutlich komplexer und wird hier wirklich sehr vereinfacht dargestellt. So ist z.B. die Entscheidung, welche Teile des Terms zuerst zu berechnen sind und welche dann auf den Zwischenergebnissen aufbauen, deutliche komplexer als die oben dargestellten Schritte und beschäftig das Programm und den Prozessor in Wirklichkeit deutlich mehr als die eigentliche Rechnung.

4 4. Der PC und seine Komponenten

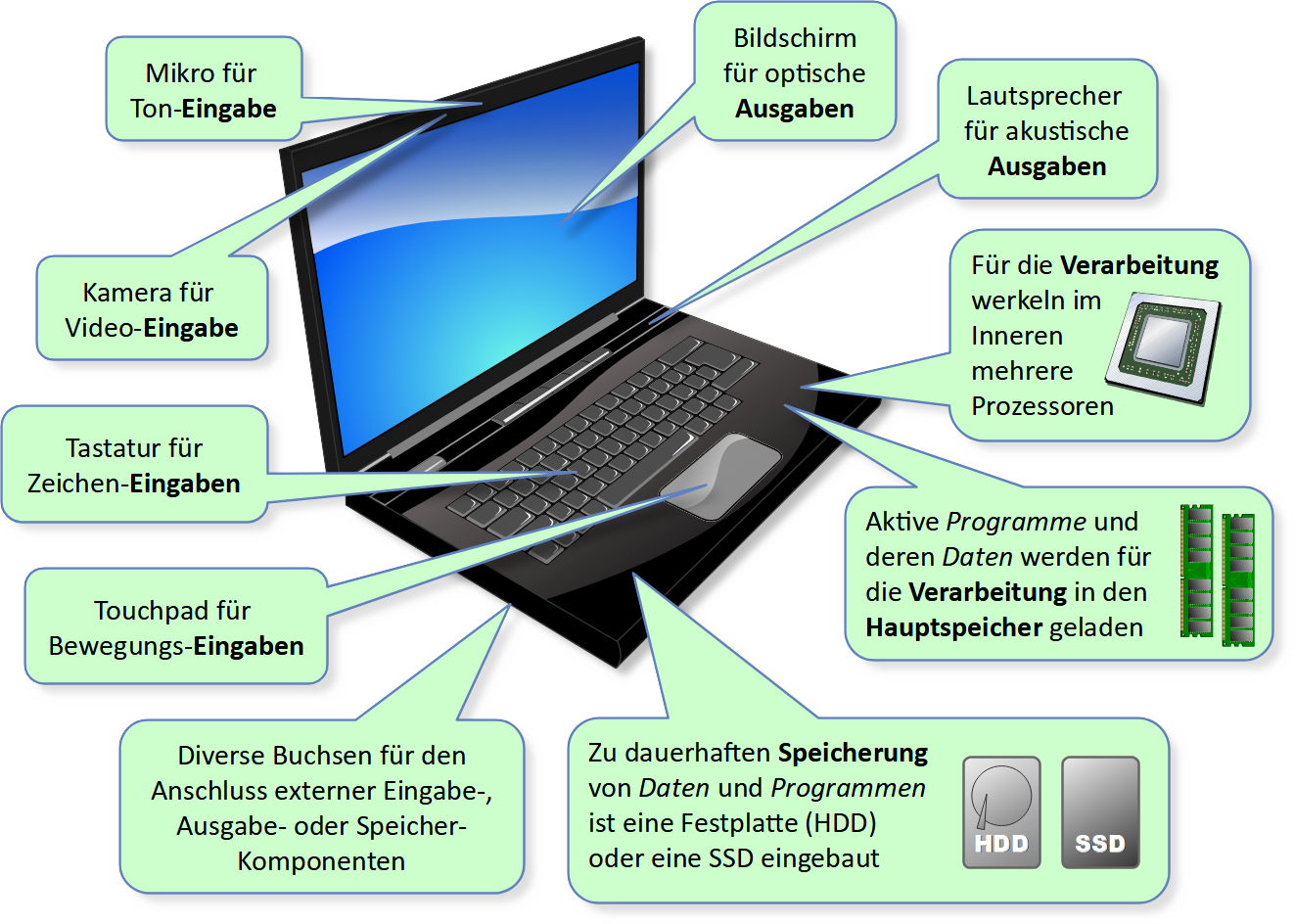

Ähnlich wie Taschenrechner bestehen auch die heutige PCs bestehen aus Komponenten für die Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe und Speicherung. Allerdings gibt es bei einem PC jeweils mehrere dieser Komponenten.

Bei einem aktuellen Laptop sieht das z.B. so aus:

Die Unterschiede zwischen einem Taschenrechner und einem PC sind schon erheblich:

Verschiedenen Ein- und Ausgabekomponenten:

Bei einem Taschenrechner gibt es nur eine Eingabekomponente - die Tastatur - und eine Ausgabekomponente - das Display.

Bei unserem Laptop sind neben der Tastatur auch die Eingabekomponenten Touchpad, Mikrofon und Kamera eingebaut.

Für die Ausgabe sind bei unserem Laptop ein Bildschirm und auch zwei Lautsprecher eingebaut.

Es gibt auch PCs mit Komponenten, die sowohl der Eingabe als auch der Ausgabe dienen wie zum Beispiel einem Touchscreen.

Verschiedene Speicher:

Der Taschenrechner enthält nur einen kleinen Speicher für die Speicherung der Zwischenergebnisse.

Ein PC hat mindestens zwei verschiedene Speicherarten:

Den Hauptspeicher (RAM), in den temporär Programme und Daten geladen werden. Der Inhalt des Hauptspeichers geht beim Ausschalten des PCs verloren.

Eine Festplatte oder eine SSD, auf der Daten und Programme dauerhaft gespeichert werden können. Diese Inhalte gehen bei Ausschalten des PCs nicht verloren.

Mehrere Prozessoren:

Während ein Taschenrechner genau einen Prozessor hat, haben moderne Rechner in der Regel mehrere Prozessoren, welche die anstehenden Arbeiten - soweit möglich - parallel erledigen.

Verschiedene Programme:

In einem Taschenrechner arbeitet im wesentlich ein Programm, das alle Aufgaben erledigt.

Auf einem PC kann man ganz verschiedene Anwenderprogramme (z.B. Textverarbeitung, Mailprogramm, Spiel, ...) starten und nutzen.

Während man bei den frühen PCs ein Anwenderprogramm beenden musste, um ein anderes zu starten, können bei aktuellen PCs viele Anwenderprogramme praktisch gleichzeitig laufen.

5 5. Speichermedien im Überblick

Ein PC hat einen sogenannten Hauptspeicher (auch Arbeitsspeicher oder RAM genannt) in den Programme geladen werden müssen, um sie überhaupt ausführen zu können. In den Hauptspeicher lädt der PC auch die Daten mit denen er aktuell arbeitet.

Der Hauptspeicher ist das schnellste Speichermedium des PCs und sehr eng mit der Verarbeitung verknüpft

Um seine Daten nicht zu "vergessen" muss der Hauptspeicher ständig mit Strom versorgt werden und verliert alle seine Daten wenn wir unseren PC ausschalten.

Die sogenannten Festplatten waren jahrzehntelang die einzigen Medien für die dauerhafte Speicherung großer Datenmengen. Seit einigen Jahren werden Festplatten immer mehr durch sogenannte SSDs ersetzt.

Festplatten (HDD = Hard Disk Drive) bestehen aus magnetisch beschichteten Aluscheiben, die sich mit hoher Geschwindigkeit in einem luftdichten Gehäuse drehen. Ein Schreib-Lese-Kopf kann auf der Platte verschiedenen Spuren ansteuern und durch Magnetisierung der Schicht Daten schreiben und später wieder auslesen. Durch die beweglichen, mechanischen Teile sind sie relativ empfindlich gegen Stöße, verschleißen auch nach ein paar Jahren und müssen dann ersetzt werden.

SSDs (Solid State Disk) sind eigentlich kein Platten sondern ähnlich wie der Hauptspeicher aus elektronischen Chips aufgebaut. Gegenüber dem Hauptspeicher haben sie aber den Vorteil, dass sie auch ohne Stromversorgung die gespeicherten Daten nicht vergessen. Vom Prinzip sind SSDs riesige USB-Sticks (siehe unten).

Neben den fest im PC verbauten Speichermedien gibt es auch Speichermedien, die bei Bedarf an eine der Buchsen des PC angeschlossen werden können und zum Austausch von Daten zwischen verschiedenen Geräten aber auch zur Datensicherung genutzt werden können. Sollte mal eine Festplatte oder SSD ausfallen, ein Feuer ausbrechen oder ein Dieb den PC entwenden, dann ist es gut, wenn man eine Sicherung (Kopie) der Daten hat.

Der USB-Stick ist dabei wohl das am häufigsten genutzte Medium - klein, leicht und relativ preiswert. Sein Name ist von der benutzen USB-Buchse (Universal Serial Bus) abgeleitet, die es bei jedem aktuellen PC gibt. Ein USB-Stick eignet sich gut zur Datensicherung solange es sich nicht sehr großer Datenmengen handelt.

Für die Sicherung sehr großer Datenmengen sind USB-Festplatten besser geeignet. Die dafür genutzten Festplatten sind praktisch identisch mit denen, die fest in PCs eingebaut werden. Aufgrund der Beschränkungen der USB-Schnittstelle sind sie allerdings etwas langsamer als fest eingebaute Kollegen.

Auch portable SSDs werden über eine USB-Buchse an den PC angeschlossen. Sie sind deutlich unempfindlicher als USB-Festplatten aber zur Zeit auch noch deutlich teuer. Natürlich sind sie für Datensicherung jeder Art geeignet.

CDs und DVDs sind sogenannte optische Speichermedien. Die eingeprägte Struktur der Datenspuren leitet einen auftreffenden Laserstrahl in verschiedene Richtungen und erlaubt so das Lesen der Daten/Musik/Videos von dem Medium. Neben den gekauften CDs und DVDs, deren Struktur in einem Presswerk aufgebracht wird, gibt es auch beschreibbare CDs und DVDs, deren Struktur mithilfe eines sogenannten CD/DVD-Brenners auf das Medium geschrieben wird. Aufgrund Ihrer - aus heutiger Sicht - vergleichsweise geringen Kapazität haben diese Medien in den letzten Jahren an Bedeutung verloren.

6 6. Parallele Prozesse

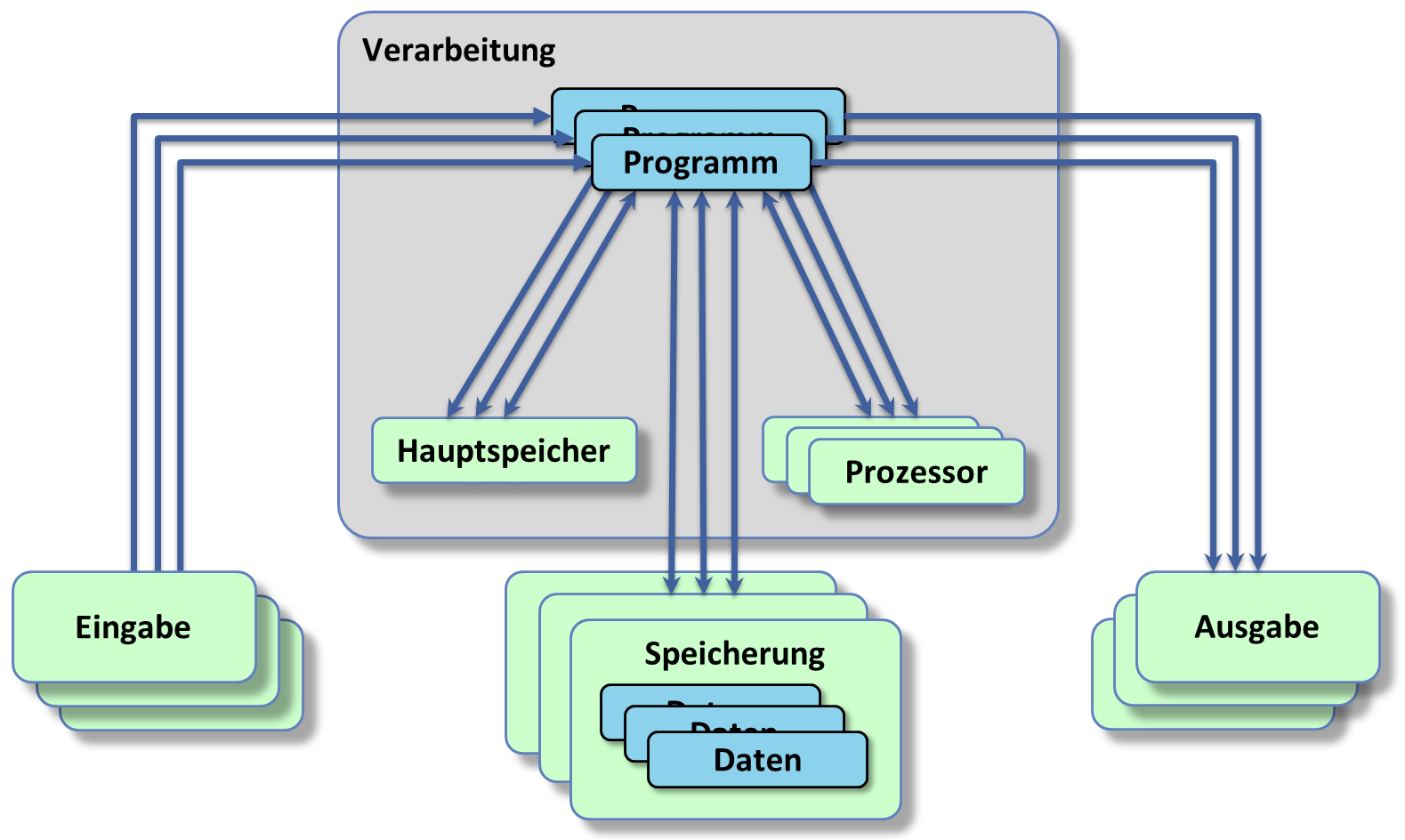

Wie auf der vorherigen Seite dargestellt, kann ein PC sowohl mit mehreren Ein- und Ausgabe-Komponenten umgehen als auch verschiedene Speichermedien nutzen. Darüber hinaus können auch mehrere Programme gleichzeitig laufen und es stehen mehrere Prozessoren zur Verfügung.

Wenn wir unsere Grafik entsprechend erweitern, sieht sie jetzt so aus:

Das sieht jetzt schon ganz schön komplex aus, und das ist es auch. Damit der PC, das alles geregelt bekommt, gibt es eine Art Basisprogramm, das auf der nächsten Seite vorgestellt wird.

7 7. Das Betriebssystem

Das Basisprogramm, das die Kommunikation der Programme mit den anderen Komponenten regelt, wird Betriebssystem genannt. Das Betriebssystem hat unter anderen folgende Aufgaben:

Den Start und das Stoppen von Programmen ermöglichen

Dafür sorgen, dass sich die verschiedenen Programme nicht in die Quere kommen

weder bei der Nutzung des Hauptspeichers

noch bei der Nutzung der Prozessoren

noch bei der Nutzung der Festplatte(n) bzw. SSD(s)

Eingehende Daten (Eingaben) an das jeweils richtige Programm weiterleiten

Auch die Ausgabe von Daten - z.B. auf dem Bildschirm - koordinieren

In unserer Grafik lässt sich das wie folgt darstellen:

Das Betriebssystem organisiert die Datenströme und verteilt Speicherplatz und Prozessor-Kapazitäten auf die verschiedenen Programme. Ohne ein Betriebssystem wären die Aufgaben eines PCs nicht zu bewältigen. Auch die Programmierer der Anwenderprogramme haben es damit einfacher. Programme können beim Betriebssystem erfragen, welche Komponenten verfügbar sind und diese dann in standardisierter Form nutzen.

Der PC-Benutzer braucht das Betriebssystem für die Installation und zum Starten von Anwenderprogrammen, aber z.B. auch zum Kopieren, Verschieben oder Organisieren von Daten. Die meisten Betriebssystemzugriffe erfolgen jedoch durch die Anwenderprogramme, ohne dass der Benutzer davon etwas mitbekommt.

8 8. Hardware und Software

Im Englischen ist ein Hardware Store eine Art Baumarkt. Hier gibt es z.B. Werkzeuge, Nägel, Schrauben, Holz und andere Baumaterialien.

Im Computerbereich wurde der Begriff Hardware übernommen, um Bauteile und Komponenten zu kennzeichnen, die aus festem Material gefertigt sind.

Vereinfacht kann man sagen: Alles was Gewicht auf eine Waage bringt, ist Hardware.

Der Begriff Software ist hingegen ein Kunstbegriff, der im Rahmen der Computerentwicklung als Gegensatz zur Hardware definiert wurde. Er bezeichnet Programme und Daten - also alles, was nicht aus festem Material gefertigt ist und damit auch kein Gewicht auf eine Waage bringt.

Hinweis: Eine leere Festplatte wiegt vor dem Beschreiben mit Daten genau dasselbe wie danach.

Neben diesen beiden Begriffen wird manchmal auch der Begriff Firmware verwendet. Er bezeichnet hardwarenahe Programme, die so eng mit der jeweiligen Hardwarekomponente verbunden sind, dass sie in speziellen Chips direkt auf der Komponente gespeichert werden.

9 9. Verschiedene Betriebssysteme

Natürlich gibt es nicht nur ein Betriebssystem, sondern eine ganze Reihe verschiedener Betriebssysteme.

Beispiele für Betriebssysteme sind:

Windows

PC-Betriebssystem der Softwarefirma Mikrosoft

Große Verbreitung, läuft auf PCs vieler verschiedener Hersteller

Linux

Freies, kostenloses Betriebssystem, das von einer Community von Entwicklern weiterentwickelt und gewartet wird

Wurde als Mehrplatz-Betriebssystem für mittlere Systeme konzipiert, ist aber genauso gut als PC-Betriebssystem einsetzbar

macOS

PC-Betriebssystem des Soft- und Hardwareherstellers Apple

Läuft nur auf Apple Computern

Android

Handy- und Tablet-Betriebssystem der Softwarefirma Google

Große Verbreitung, läuft auf Handys und Tablets verschiedener Hersteller

iOS und iPadOS

Handy- und Tablet-Betriebssysteme des Soft- und Hardwareherstellers Apple

Laufen nur auf Apple Handys und Tablets

10 10. Interne Erweiterungen

Die Gehäuse von Laptops werden immer flacher und leichter. Aus Platzgründen gibt es bei vielen dieser Geräten keine oder nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten zusätzlich Komponenten in das Gehäuse einzubauen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Handys und Tablets.

Ganz anders sieht das bei Desktop- und Tower-Gehäusen aus. Sie sind dafür ausgelegt, zusätzliche Komponenten aufzunehmen. Es gibt mehrere Fächer für Festplatten, SSDs oder DVD-Brenner und die Hauptplatine des PCs ist mit zusätzlichen Slots für sogenannten "Steckkarten" ausgerüstet.

In Form einer Steckkarte könnte man z.B. eine bessere Grafikkarte nachrüsten, welche die 3D-Darstellungen bei Spielen schneller, genauer oder in höherer Auflösung berechnet, oder man könnte eine neue oder zusätzliche Festplatte einbauen, oder ...

Grundsätzlich sind PCs auf solche Erweiterungen ausgelegt. Genau das ist auch Teil ihrer Erfolgsgeschichte. Für die Aufrüstung meines Towers mit dem neuen Typ einer Grafikkarte müsste mein PC den technisch passenden Slot (oder Einschub) haben, das Netzteil genügend Strom liefern und mein Betriebssystem sollte auch möglichst aktuell sein.

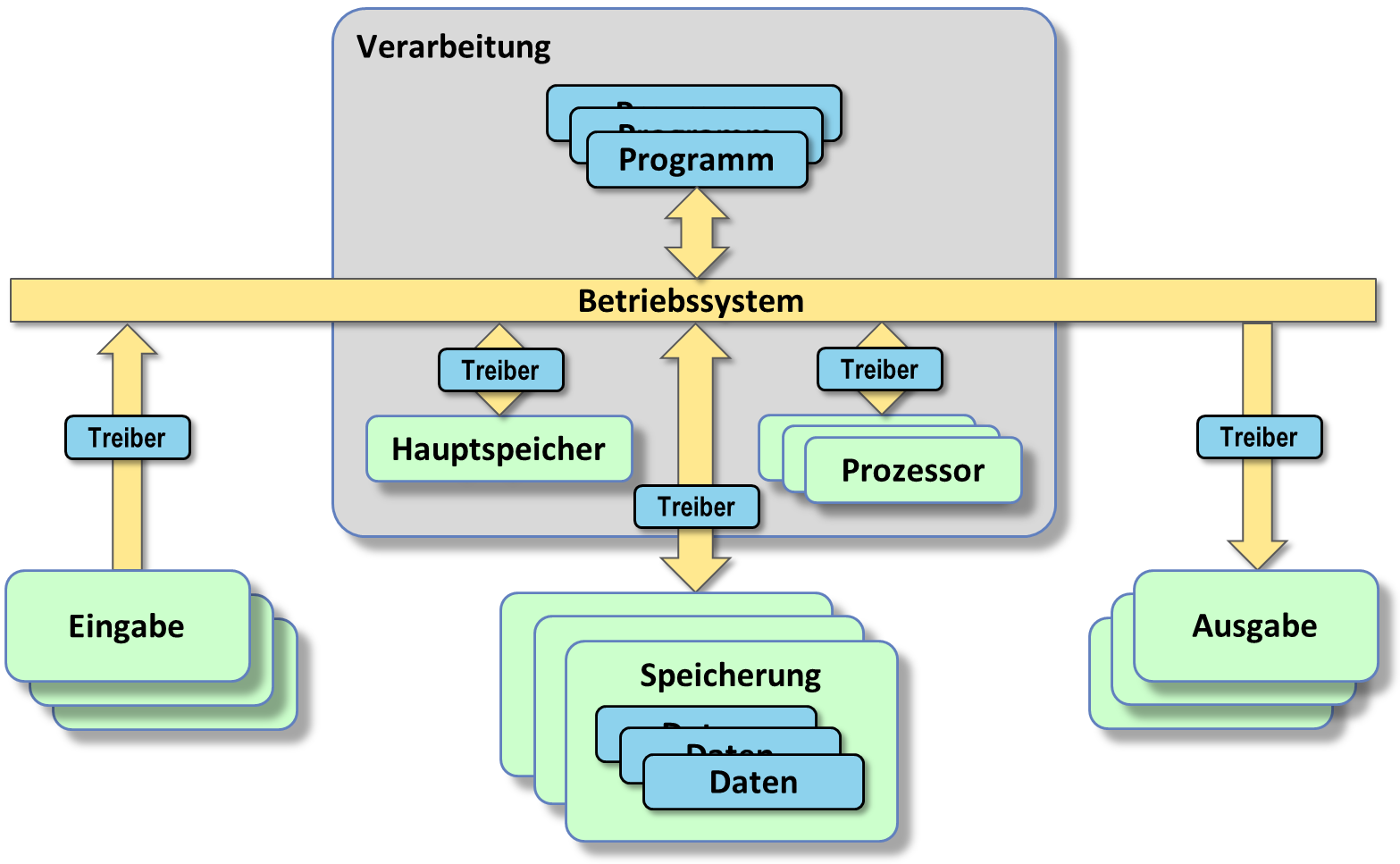

11 11. Treiber

Beim Einbau einer neuen Hardwarekomponente ist zu bedenken, dass das Betriebssystem diesen eventuell ganz neuen Typ (z.B. eine Grafikkarte) gar nicht kennen kann und sich somit die Frage stellt, wie das Betriebssystem mit der neuen Hardware-Komponente kommunizieren soll.

Die Lösung dazu sind kleine Programme, die Treiber (Driver) genannte werden und die Kommunikation zwischen dem Betriebssystem und der Hardwarekomponente übernehmen. Im Falle unserer neuen Grafikkarte übersetzt der Treiber also Betriebssystembefehle in Grafikkartenbefehle. Für die Programmierung solcher Treiber sind jeweils die Hardwarehersteller verantwortlich.

Auch wenn ich einen neuen Drucker kaufe, liefert der Hersteller dazu einen passenden Treiber. Ohne einen Treiber, der auch zu meinem Betriebssystem passt, könnte ich den Drucker nicht nutzen. Grundsätzlich kommunizieren sogar alle Hardwarekomponenten eines PCs über Treiber mit dem Betriebssystem.

Stellt man die Treiber mit dar, sieht unser schematisches Diagramm eines PC so aus:

12 12. Schnittstellen und externe Geräte

Ein Alternative zum Einbau neuer Komponenten ist der Anschluss externer Geräte über die Schnittstellen des PCs. Der PC hat dazu diverse Buchsen (Schnittstellen), die bei einem Laptop in der Regel seitlich, manchmal auch an der Rückseite angebracht sind. Bei einem Desktop oder Tower-PC findet man die Schnittstellen mehrheitlich auf der Rückseite. Folgende Schnittstellen sind üblich:

Für Bild und Ton:

Für den Anschluss von externen Bildschirmen haben viele PCs eine HDMI-Buchse. Buchsen dieses Typs findet man auch an Fernseh- und Video-Geräten. Sie sind zur Übertragung von Bild- und Ton-Daten geeignet.

Alternativ könnte auch ein sogenannter Display-Port-Buchse vorhanden sein, die dem gleichen Zweck dient.

Eine Lautsprecher-/Kopfhörerbuchse dient zur Ausgabe eines analogen Tonsignals

Für alles Mögliche:

Die flexibelsten Schnittstellen aktueller PCs liefern die sogenannten USB-Buchsen.

USB heißt "Universal Serial Bus" und lässt den Anschluss von ganz verschiedenen Geräten zu. Ein paar Beispiele:

Ausgabe: Drucker, Plotter, USB-Kopfhörer, ...

Eingabe: Externe Tastatur, Maus, Scanner, Grafiktablett, USB-Mikrofon, ...

Speichern:

USB-Sticks, USB-Festplatten, portable SSDs, ...

Externe CD- oder DVD-Laufwerke

Adapter für SD-Speicherkarten

Neben Ihrer Flexibilität haben die USB-Anschlüsse noch weitere praktische Eigenschaften

Über einen Adapter (USB-Hub) können an einer USB-Buchse mehrere USB-Geräte gleichzeitig angeschlossen und genutzt werden.

Die USB-Buchse versorgt kleine Geräte mit dem für den Betrieb erforderlichen Strom.

Unterstützt eine USB-Buche eine der neueren USB-Normen kann sie sogar für Anschluss von Bildschirmen oder eines lokalen Netzwerks genutzt werden.

Für "ganz fern" oder "ganz nah":

Um auf das Internet zuzugreifen verbindet man den PC erst mal mit dem lokalen Netzwerk. Von dort aus stellt dann ein Router (oder ein Proxi-Server) die Verbindung mit dem Internet her.

Professionelle PCs haben dafür eine sogenannte RJ45-Schnittstelle. Damit kann man die Netzwerkkarte des PCs über ein Kabel mit einem lokalen Netzwerk (LAN = Lokal Area Network) verbinden und von da aus mit dem Internet.

Viele aktuelle PCs haben keine RJ45-Schnittstelle eingebaut. Mit Hilfe einer entsprechenden leistungsfähigen USB-Buchse und eines Adapters kann diese Schnittstelle aber trotzdem realisiert werden.

Für eine drahtlose (Funk-) Verbindung mit dem Netzwerk und dem Internet haben aktuelle Laptops heute immer auch einen WLAN-Adapter eingebaut (WLAN = Wireless Local Area Network).

Vorteil: Man ist räumlich sehr flexibel

Nachteil: Die Verbindung ist einiges langsamer und unzuverlässiger als eine entsprechende Kabel-Verbindung.

Für den funkbasierten Anschluss kleinere Geräte in der Nähe haben Laptops heute auch einen Bluetooth-Adapter - am häufigsten genutzt für Headsets, Lautsprecher und Spielgeräte.

Treiber für externe Geräte:

Da das Betriebssystem auch mit den extern angeschlossenen Geräten kommunizieren muss, werden auch hierfür jeweils die passenden Treiber benötigt.

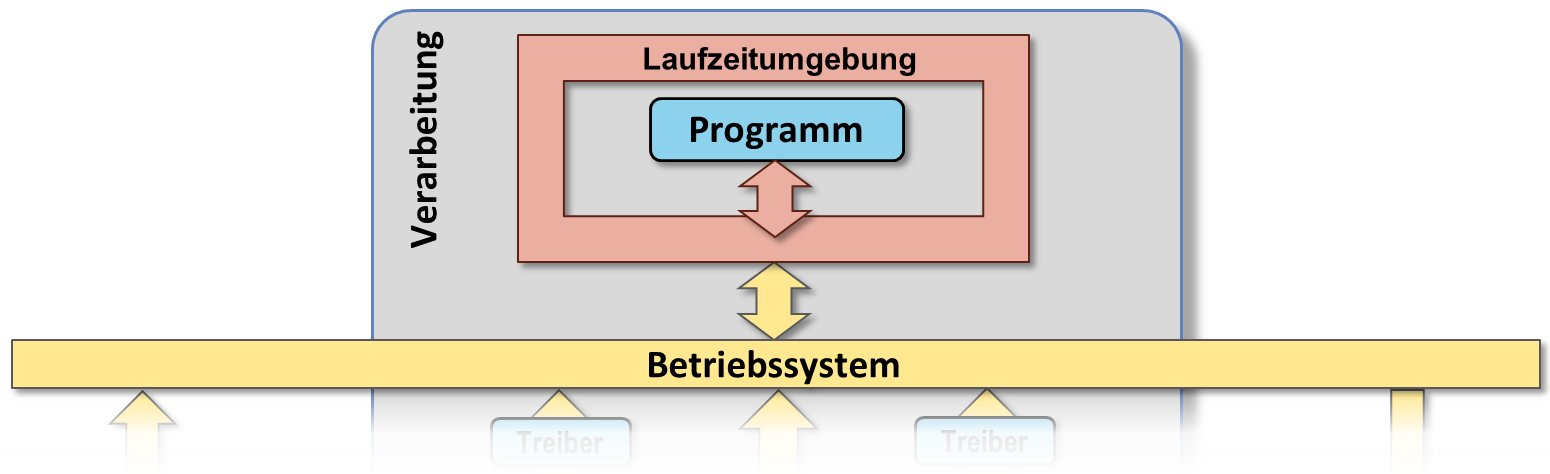

13 13. Laufzeitumgebungen

Soll ein Programm unter verschiedenen Betriebssystemen lauffähig sein, gibt es für den Softwarehersteller verschiedene Optionen.

Der Softwarehersteller lässt von seinen Programmierern verschiedene Varianten des gleichen Programms erstellen - für jedes Betriebssystem eine eigene.

Mit diesem Vorgehen erhält der Hersteller den optimal auf das jeweilige Betriebssystem abgestimmtem Programmcode.

Der Aufwand dafür ist jedoch vergleichsweise hoch - insbesondere bei neuen Versionen, der Behebung von Fehlern und den erforderlichen Tests.

Der Softwarehersteller nutzt eine "Laufzeitumgebung" wie z.B. die JAVA-Runtime, die für verschiedene Betriebssysteme verfügbar ist.

Ähnlich wie Treiber, welche die Betriebssystembefehle in Hardwarebefehle übersetzen, kapselt eine Laufzeitumgebung die gesamte Kommunikation des Anwenderprogramms.

Das Anwenderprogramm wird passend für die Laufzeitumgebung geschrieben und die Laufzeitumgebung übersetzt dessen Befehle für das jeweilige Betriebssystem.

Es ist klar, dass dieser Prozess zusätzlich Zeit und Prozessorleistung beansprucht. Außerdem können auch nur Funktionen genutzt werden, die alle zu unterstützenden Betriebssysteme auch wirklich anbieten.

In unserem Diagramm lässt sich das wie folgt darstellen:

Laufzeitumgebungen sind auch die Basis moderner Server-Programmierung und damit für das sogenannten Cloud-Computing.

Internetanwendungen, die auf jedem PC, Handy oder Tablet laufen, könnten ohne eine entsprechende Laufzeitumgebung nicht realisiert werden. Konkret stellt dabei der jeweils verwendete Browser die Laufzeitumgebung für das Anwendungsprogramm dar. Alle Browser verwenden dabei den Standard HTML5.

Internetanwendung - die ja potentiell von "bösen" Programmierern erstellt worden sind - dürfen jedoch bei weitem nicht so viel wie z.B. ein JAVA-Programm, das von der lokalen Festplatte geladen wurde. So verhindert der Browser z.B., dass Internetanwendungen selbständig auf eine Festplatte zugreifen. Nur das Herunterladen oder Hochladen von Dateien ist möglich, zur Sicherheit aber jeweils an einen Dialog mit dem Benutzer gebunden.